どうも、Shinyaです。

この記事では巷で話題になっている、AWSチームが開発したAI IDEであるKiroが提供を開始したサブスクリプションプランを利用してみた際の感想を書いていきます。

今の段階でKiroのサブスクリプションに加入すべきかどうかで迷っている方は、この記事で書いていく内容を参考にしていただければと思います。

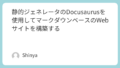

有効化したサブスクリプションプラン

今回私が手始めに有効化したのは、以下の画像の$20/moのプランです。

このサブスクリプションによって次の機能が利用可能になります。

もし上記のプランでリクエスト上限に達したとしても、次の料金体系で従量課金制に移行することができます。

- $0.04/vibe request

- $0.20/spec request

半日ほどオートパイロットで利用した結果

私はOSSプロジェクトのatproto.dartを開発しているので、試しにKiroにこのプロジェクトに含まれる一部のパッケージをオートパイロットでリファクタリングしてもらうことにしました。

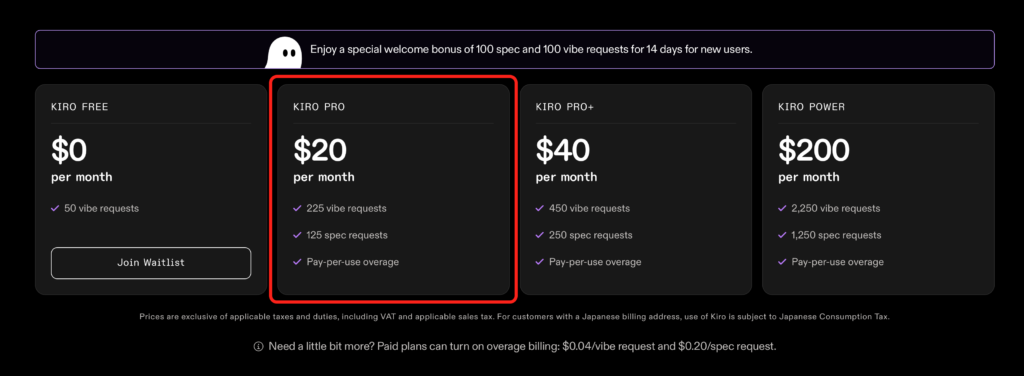

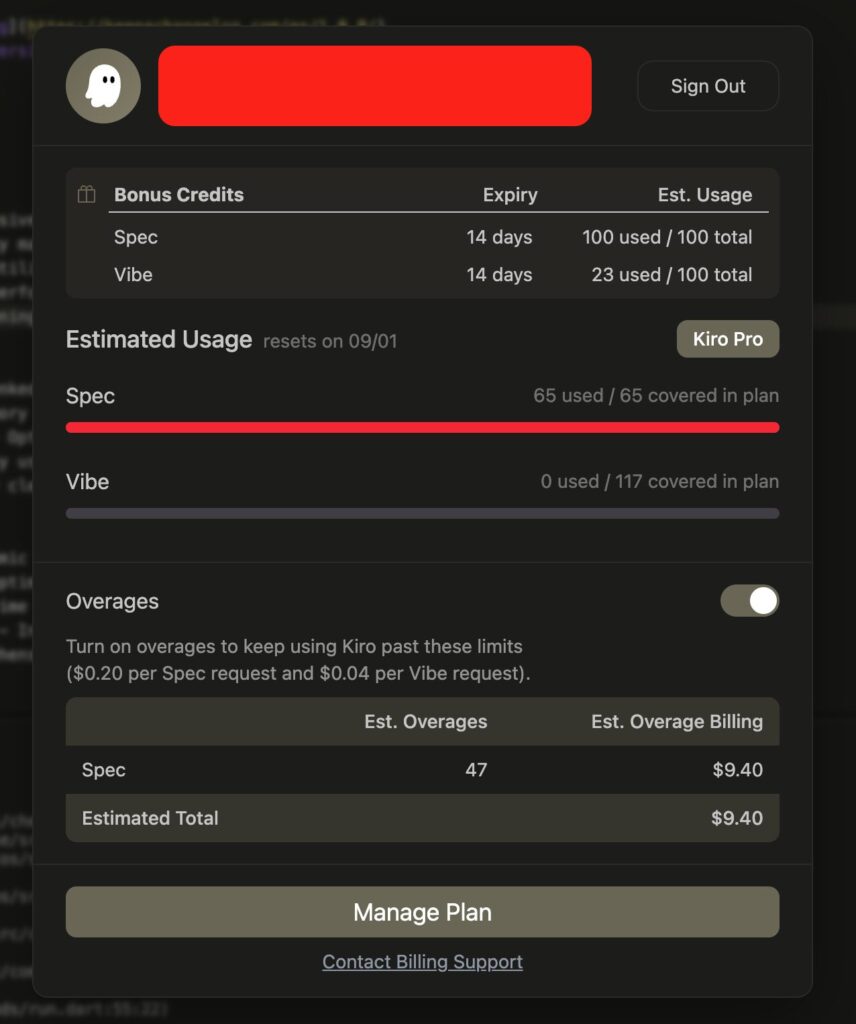

先に結論から書いてしまうと、Kiroのサブスクリプションを有効にしてから半日ほどオートパイロットで利用した結果は次の画像の通りです。

上記の画像を見てもらえばわかると思いますが、サブスクリプションを有効化してから半日ほどしか利用していないのに、一ヶ月分のSpecのリクエスト上限を軽く超過してしまいました。そして、全てのタスクを完了させるためには従量課金制のOveragesを有効化する必要もありました。

Kiroが売りにしている機能がSpecを使用したオートパイロットだと思うので、もし今の段階でSpecとオートパイロットをフル活用したい人は最低でも$200/moのプランが必要になりそうです。

Kiroのオートパイロットは現段階では燃費が非常に良くない

先に見たように、Kiroのオートパイロットを使用すると$20/moのプランでは半日も経たずに一ヶ月分の使用量を軽く超過してしまいます。

これについては有料サブスクリプションの提供が開始される前から一部の開発者の間で問題視されており、サブスクリプションで提供されるリクエスト数と使用量の計算方式を改善して欲しいという声が日に日に強まっているように感じます。

正直なところ、今の仕様だと$20/moのプランでオートパイロットを使用するにはOveragesの有効化がほぼ必須なので、Kiroの開発チームには是非料金プランの見直しを行なっていただきたいですね。

Claude Sonnet 4.0が誤ったコードを生成することが多い

こればかりはKiroだけの課題ではないのですが、現在Kiroで利用できる最も賢いLLMであるClaude Sonnet 4.0が誤ったコードを生成することが多いです。そのため、その生成されたエラーを修正するために何回もSpecが無駄に使用されるような場面が多く発生し、オートパイロットの燃費の悪さを助長してしまっています。

もし、この記事を書いている時点でClaude 4の最上位モデルであるClaude Opus 4.1を使用できればコード生成時のエラーを減らせるかもしれませんが、最上位モデルは当然ながら実行時のコストが高いので今の料金体系では提供は難しいのかもしれません。

ただ、現段階でのコード生成の精度ではSpecを無駄に消費し過ぎてしまうので、遅かれ早かれKiroの開発チームはこの課題を解決する必要があると感じます。

まとめ

ここまでKiroについて散々な結果を書いてきましたが、Kiroはまだプレビュー版なのでこれから安定版に向けてどんどん改善が施されていくことを忘れてはいけません。

Specとオートパイロットの使用感がまだあまり良くないという課題はあるものの、正しく生成されたコードには目を見張るものがあり、経験豊富なベテラン開発者でも難しい実装を軽くこなして拡張可能なテストコードまで実装してくれます。プレビューの段階でこの性能と考えると末恐ろしいですね。

私個人としては、AWS発のAI IDEということでKiroのポテンシャルと発展性にかなり期待しているので、これからも積極的に活用して開発チームにフィードバックを送っていこうと思います。また、将来はこうしたAIを活用した技術が当たり前になると思いますので、開発の生産性を上げたい方は是非この際にKiroを試してみてください。